日田祇園

2015年8月10日

花月川に架かる御幸橋に勢ぞろいした豆田地区に4基の山鉾。

隈・竹田地区の山鉾に比べ高さこそありませんが、とても上品で繊細な感じがします。

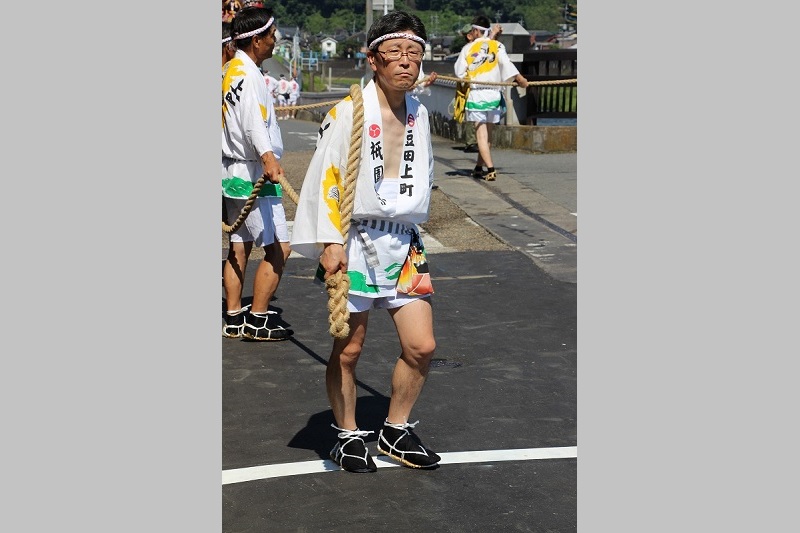

豆田上町の山鉾をお手伝いする豆田支店の行員さん。

日頃の背広姿よりも法被姿のほうがかっこいいです。

古い町並みが残る豆田地区をゆっくりと進みます。

風情ある町並みに壮麗な山鉾と優雅な祇園囃子がとても似合います。

只今、豆田支店前を巡行中。

山鉾の先頭を受け持つ6人の「棒鼻」は、祇園の花形。

ハンドルのない山鉾の進行方向の調整や方向転換は、この6人が力を合わせて行います。

豆田支店の支店長さん、今年2年目にして貫禄十分。

綱の先頭を任されました。大役です。

こちらは、竹田若宮神社に集まった隈・竹田地区の4基の山鉾。

豆田地区の山鉾より高さがあり豪華ですが、昔は20m近くの山鉾もあったんだそうです。

川原町の山鉾をお手伝いする若宮支店と日田支店の行員さん。

仕事の冷や汗よりも熱い汗が気持ちいい。

手前の団扇を持った方が「山鉾押」と呼ばれる進行責任者で、「棒鼻」に進行方向・角度等の指示を行います。

隈地区の狭い路地を電線・看板や軒下に揺れないよう巧みに山鉾を操ります。

ここは隈地区の巡行路で最も狭いところです。

「山鉾押」の腕の見せ所で、「棒鼻」・「引き手」と息を合わせます。

山鉾の飾りの楼閣に電線が引っかかってしまいました。

こんなアクシデントも見物ポイントです。

山鉾のてっぺんに人がいて電線等に注意しているのですが…

楼閣の欄干が一部壊れてしまいました。

「棒鼻」は、息を合わせ数トンある山鉾を巧みにかつ力強く操ります。

特に6人で棒鼻を持ち上げ、大きく方向転換する「腰切り」の勇壮さは圧巻です。

山鉾の後ろで押す役目の「後押し」。

前方にも引張り綱がありますが、実は山鉾の動力の9割はこの人たちの頑張りによります。

とてもきつい役です。

余談な写真ですが…豆田地区で見つけた面白い道路標識です。

日田杉は有名で、その杉を使った「下駄」も特産品。

いかにも日田らしい標識ですので、日田を訪れた際には見つけてください。

■九州三大祇園-「日田祇園」 日田市(日田支店・豆田支店・若宮支店)

天領日田の夏を彩る「日田祇園」が、今年も7月25日(土)・26日(日)に開催されました。日田祇園は、豆田八坂神社・隈八坂神社・竹田若宮神社の三社の祭礼行事で、約500年前に夏の厄除け行事として始まったと伝えられ、現在のような山鉾での巡行となって昨年で300年の節目を迎えました。九州三大祇園祭(博多祇園山笠・小倉祇園太鼓)のひとつとされ、平成8年には国の重要民俗文化財に指定されました。

天領日田の夏を彩る「日田祇園」が、今年も7月25日(土)・26日(日)に開催されました。日田祇園は、豆田八坂神社・隈八坂神社・竹田若宮神社の三社の祭礼行事で、約500年前に夏の厄除け行事として始まったと伝えられ、現在のような山鉾での巡行となって昨年で300年の節目を迎えました。九州三大祇園祭(博多祇園山笠・小倉祇園太鼓)のひとつとされ、平成8年には国の重要民俗文化財に指定されました。

京の祇園祭の流れをひいた豪華な山鉾は、高いもので11m、低いもので6mほどあり、古い町並みを優雅にかつ勇壮に練り歩く姿は一見の価値があります。

当地区の各支店ではエリア内の山鉾町に加わっており、若宮支店と日田支店が川原町に、豆田支店が豆田上町に参加しました。

「見送り」

山鉾の背面には、「見送り」と呼ばれる垂れ幕が飾られています。ラシャ地に金や銀を溶かした金糸や銀糸を使った豪華な刺繍をした幕で、古いものは江戸時代に製作されたものが現在でも使用されています。山鉾も豪華絢爛ですが、それ以上に「見送り」は一見の価値があります。山鉾の後ろにも注目です。

豆田下町「虎」 |

豆田上町「鯉の滝上り」 |

中城町「玄武」 |

川原町「素盞鳴尊大蛇退治」 |

三隈町「龍」 |

大和町「鷲」 |